互联网金融本科专业

(专业代码:020309T)

1. 专业定位

本专业属于金融学类专业,是以互联网前沿技术为支撑,着力围绕“创新性、应用性、发展性”三大数字经济人才特质,通过与业界的合作,打造高质量的金融科技人才培养平台,于2019年获教育部批准开始招生;设置“金融科技”和“数字金融”方向,体现金融创新与信息技术的深度融合;依托金融科技多功能实验室、数字金融与量化投资实验室、智能风控实验室提供实验教学平台;开发金融科技学科竞赛体系,以赛促学,促进能力转化;积极开展校企合作,为学生的学习和就业提供支持;以课程、平台、竞赛三大人才培养重点环节为抓手,构建“学科融合+学科竞赛+校企协同育人”三位一体的金融科技人才培养模式。

2. 培养目标

本专业培养符合区域经济社会发展需要,具有较高道德文化素养和法纪观念,有较强社会责任感,具备创新精神、创业意识与合作能力的德智体美劳全面发展的高素质应用型金融科技人才。学生应掌握互联网金融专业基础知识、专业知识和学习能力,具备数学、经济、法律、管理、计算机和金融财务等基本技能与实践能力。毕业生可在互联网金融、金融科技、互联网信息服务等领域,从事互联网金融产品设计与营销、金融数据挖掘与分析、区块链金融、量化投资、智能投顾、智能风控和智能监管等专业岗位工作。

培养目标1:热爱社会主义,拥护中国共产党的领导,树立正确的人生观、世界观和价值观,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德,具备较高的人文社会科学素质和法律修养。

培养目标2:具备创新精神、创业意识和创新能力,创新性地解决互联网金融实际问题,具有专业敏感性,在激烈的市场竞争和国际竞争中,敢于创新,善于创新。

培养目标3:能够在互联网金融实践中灵活运用所掌握的专业知识,具备金融数学建模,以及数据挖掘、处理与分析的能力,具备风险识别和风险规避意识。关注国内外互联网金融发展态势。

培养目标4:具备外文文献阅读能力,熟练使用计算机,熟悉运用现代信息管理技术进行专业文献检索、数据处理、模型设计,熟练使用专业数据库撰写专业论文与研究报告。掌握经济学、管理学的基本原理,也充分了解互联网金融理论前沿及实践发展动向,熟悉互联网金融活动的基本流程。

3. 培养规格

(1)学制学位

学制:标准学制为4年,可在 4-7 年中完成学业。

学位:符合广东理工学院学士学位授予条件的,授予经济学学士学位。

(2)基本要求

本专业毕业生应德智体美劳全面发展,具备正确的政治立场、世界观和人生观,践行社会主义核心价值观,掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内涵,具有高度的社会责任感和使命感;具备扎实的互联网金融专业知识、一定的工具性知识和相关领域知识;具有较强的自主学习和独立思考能力;具有良好的职业道德和素养,创新意识和进取精神。

毕业要求1:思想道德素质。热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,树立正确的人生观、世界观和价值观,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德,人文科学素质和审美修养。

毕业要求2:工具性知识。具备外文文献阅读能力,熟练使用计算机,熟悉运用现代信息管理技术进行专业文献检索、数据处理、模型设计,熟练使用专业数据库撰写专业论文与研究报告。

毕业要求3:自然科学/人文社会科学知识。了解其他学科相关领域知识,形成兼具人文社会科学、自然科学、工程与技术科学的均衡知识结构。

毕业要求4:学科基础知识。具备扎实的经济学、管理学理论基础,掌握经济学和管理学的基本知识、分析方法和发展动态。

毕业要求5:专业知识。牢固掌握本专业基础知识、基础理论与基本技能,充分了解互联网金融理论前沿及实践发展动向,熟悉互联网金融活动的基本流程。

毕业要求6:获取知识的能力。能够掌握有效的学习方法,主动接受终身教育。能够应用现代科技进行自主学习。适应金融理论与实践快速发展的客观实际情况,与时俱进。

毕业要求7:应用知识的能力。能够在互联网金融实践中灵活运用所掌握的专业知识。能够分析各种国内外金融信息,为相关部门解决问题提供政策建议。能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决实际问题,具备一定的科学研究能力。

毕业要求8:创新、创业能力。具备创新精神、创业意识和创新能力,能够把握互联网金融发展的趋势,创新性地解决互联网金融实际问题,具有专业敏感性,在激烈的市场竞争和国际竞争中,敢于创新,勇于创新。

毕业要求9:团队合作、组织协调能力。具备较强的表达沟通能力,能够胜任组织管理与协调、商务沟通与谈判、文案写作与策划等工作。

毕业要求10:文化素质。具备一定的科学知识和科学素养。具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力。对中国传统文化和历史有一定了解。

毕业要求11:专业素质。有扎实的专业知识功底,具备金融建模,以及数据挖掘、处理与分析的能力,关注国内外互联网金融发展态势。

毕业要求12:身心素质。学习体育和心理健康教育等基础知识,具有健康的体魄和良好的心理素质,同时,接受必要的军事训练,运用科学方法锻炼身体,达到国家规定的大学生体育和军事训练标准。

4. 课程体系

本专业课程体系包括公共必修课、基础必修课、专业必修课等必修课程;公共选修课、专业方向选修课、专业任选课、企业综合实践项目课等选修课程,总学分需修满165学分。专业核心课包括:微观经济学、宏观经济学、金融学、互联网金融、大数据风控、区块链与金融科技、量化金融、金融数据挖掘、金融风险管理。专业方向选修课包括:深度学习、证券投资学、商业银行经营与管理、金融科技监管与监管科技、数字经济、金融工程学、金融大数据等。校内集中实践教学环节包括:python编程应用实验、证券交易模拟实验、金融数据挖掘实验、大数据风控实验等。综合实践包括:企业综合实践项目课程、毕业实习、毕业设计(论文)等。

各类课程学时、学分比例表

课程性质 | 课程类别 | 学分 | 占总学分(%) | 课内学时数 | 占课内学时(%) |

必修 | 公共必修 | 课堂教学 | 45.57 | 129 | 27.62 | 78.18 | 792 | 1664 | 37.5 | 78.77 |

课内实践 | 12.43 | 7.53 | 216 | 10.23 |

基础必修 | 课堂教学 | 18 | 10.91 | 288 | 13.64 |

课内实践 | 4 | 2.42 | 64 | 3.03 |

专业必修 | 课堂教学 | 16 | 9.7 | 256 | 12.12 |

课内实践 | 3 | 1.82 | 48 | 2.27 |

集中实践环节 | 课内实践 | 30 | 18.18 |

|

|

选修 | 公共选修 | 课堂教学 | 10 | 36 | 6.06 | 21.82 | 160 | 448 | 7.58 | 21.23 |

课内实践 |

|

|

|

|

专业方向选修 | 课堂教学 | 10 | 6.06 | 160 | 7.58 |

课内实践 | 2 | 1.21 | 32 | 1.52 |

专业任意选修 | 课堂教学 | 5 | 3.03 | 80 | 3.79 |

课内实践 | 1 | 0.61 | 16 | 0.76 |

企业综合实践项目课程选修 | 课堂教学 |

|

|

|

|

课内实践 | 8 | 4.85 |

|

|

合计 | 理论教学 | 104.57 | 165 | 63.38 | 100 | 1736 | 2112 | 82.19 | 100 |

实践教学 | 60.43 | 36.62 | 376 | 17.81 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. 师资队伍

(1)专业带头人

赵燕,教授,国内访问学者,现任广东理工学院经济管理学院院长、互联网金融专业带头人,广东省民办教育优秀教师,肇庆市优秀教师,教学经验丰富。主持及参与项目50余项,其中,主持教育部项目1项,主持省级项目6项,参与省级以上项目多项,发表学术论文40余篇,出版教材5部,指导学生参加省级以上的学科专业竞赛获奖60余项,讲授过本科的《会计学》、《公司金融》、《管理会计》等专业主干课程,获得多项个人荣誉称号。主要研究方向:公司金融、产业经济、企业环境社会责任。

(2)师资队伍结构

互联网金融专业教师的学科背景涵盖金融科技、数字科技、经济学、数学等,教师积极学习人工智能、大数据、区块链等数字科技知识,更新知识体系。互联网金融专业教师具有副高级及以上职称占比16%,具有硕士及以上学历占比97%,专业师资力量充沛,能够较好地满足专业教科研需求。互联网金融专业积极建设绿色经济与财务金融教科研团队和金融科技教科研团队,团队以培养金融领域数字转型所需的金融科技人才为宗旨,曾指导学生参加数学建模、金融数学建模、区块链金融、数据挖掘、AI算法、证券交易等比赛,并取得优异成绩,逐步形成具有金融大模型、数字金融、金融科技、大数据金融和区块链金融教科研能力的优秀团队。

6. 教学条件

(1)主要实验室

互联网金融专业具有数字金融与量化投资实验室、智能风控实验室、金融科技多功能实验室、掘金量化实验室等多个专业实验室。实验室整合互联网金融和金融科技教学资源及教学实验软件,将人工智能、区块链、云计算和大数据技术融入互联网金融专业的理论课程、实践课程和学科竞赛。实验室建设对接行业企业金融科技人才需求特点,重点在于实现金融与数字技术深度融合,为培养符合银行、证券等金融机构数字化业务转型所需的金融科技人才服务,同时为教师研究金融大模型、金融科技、数字金融、量化金融、区块链金融等课题提供科研环境。实验教学软件系统有:第三方支付、互联网众筹、互联网金融征信、互联网金融基金、区块链金融、Python金融大数据等教学平台,可以满足Python程序设计、机器学习、深度学习、金融数据挖掘、金融大数据等课程实践教学。实验室建设契合新文科发展理念和国家数字化转型战略目标,逐步实现金融学科迈向智能金融、大数据金融和区块链金融,最终致力于提升金融学科竞争优势、打造一流学科和特色专业。

数字金融与量化投资实验室及教学平台

实验室建设在满足教研需求基础上,拟与在粤的国内知名银行、证券公司和风险投资公司进行深度合作,搭建起行业导向的创新实训基地,为师资能力提升、学术教研、人才培养提供具有竞争优势的通道,进而不断提升平台自身的知名度、影响力和社会经济效益,充分满足实验室建设的教学、科研和后期增值拓展的要求,最终实现金融“科研、教学、交易、基金孵化”融为一体的综合基地。

(2)主要实验项目

①Python程序设计实验

Python程序设计实验旨在通过实践教学,使学生理解Python的编程语言,掌握Python分支结构、循环结构、函数设计以及类的设计与使用,运用Python编写图形界面程序,系统学习数据分析处理的编程语言,为后续机器学习、深度学习、金融数据挖掘等课程的学习打下扎实基础。

②区块链金融实验

区块链金融实验充分体现数字技术与金融创新的深度融合,实验内容包括:区块链技术应用、区块链金融特性与通证经济、区块链支付、区块链供应链金融、区块链保险、区块链证券等,可以加深学生对区块链技术与区块链金融业务的理解,了解金融科技前沿动态,便于学生将来从事区块链金融、跨境支付、数字金融等相关工作。

③证券交易模拟实验

证券交易模拟实验主要分析宏观经济对证券市场的影响,以及学习证券基本面分析和技术面分析方法,使学生能够运用量化分析软件,熟悉证券投资的过程和交易程序,判断风险和收益,提高学生的风险管理能力和投资盈利能力,为学生从事证券相关工作提供知识储备。

④金融数据挖掘实验

金融数据挖掘实验主要学习数据挖掘理论与技术,以及数据挖掘技术在金融领域的具体应用案例,使学生掌握数据挖掘算法(关联规则、贝叶斯分类算法、深度学习等),并应用数据挖掘算法解决金融科技领域的问题,培养学生商业思维、系统性思考分析及解决实际问题的能力,有助于学生从事数据挖掘与数据分析相关工作。

⑤大数据风控实验

大数据风控实验重在培养学生运用人工智能和大数据等数字技术,构建大数据风控模型的能力,学生应掌握大数据风控建模的全流程,包括模型基础知识、模型开发的方法论、常用模型开发的智能算法、模型优化方法以及金融信贷领域不同阶段模型的搭建方法,使学生可以胜任智能风险相关工作岗位。

⑥金融大数据实验

金融大数据实验是数据挖掘技术在金融量化分析中的应用,实验内容包括Python数据可视化,以及聚类算法、决策树、最近邻算法、集成学习、人工神经网络、支持向量机等人工智能算法在金融科技领域的应用。旨在强化学生数据分析和数据建模能力,加深学生对互联网金融知识的理解和认识。

(3)实习基地和产业学院

学校注重人才培养模式创新,与广州经传多赢投资咨询有限公司、深圳德讯证券顾问有限公司、佛山国信证券股份有限公司顺德分公司、东莞市正立会计服务有限公司、广州国贷资产管理有限责任公司、湘财证券股份有限公司广州万博四路证券营业部、广州贝壳科技服务有限公司等多家金融机构、金融科技公司和互联网公司签订校企合作协议,实现产教融合协同育人。

(4)图书馆建设和图书资料更新

专业图书资料数量充足,种类较全,更新速度快,能满足专业教学科研需要。学校高度重视图书馆建设和图书资料更新。为满足本科教学的需要,对图书文献经费的投入不断加大。截止到2024年12月,学校图书馆藏有纸质图书249万余册,电子图书150万册,纸质中外文报刊740种。订购中国知网、万方数据、新东方多媒体学习库、维普考研服务平台、中科VIPExam考试学习资源、全球大学生创新创业与就业升学视频资源平台、设计师之家数字图书馆、CEIC经济数据库、TBanic新经济数据库、知心心理资源平台等32个数字资源平台,为读者学习研究、撰写论文、申报课题等提供了全面准确的学术资料以及获取知识的捷经。同时,引进CNKI AI学术研究助手(CNKI AI for Academic),高效支撑科研全流程需求,大幅提高学术研究的效率和质量,全方位助力科技创新。

7. 专业建设特色

(1)专业特色

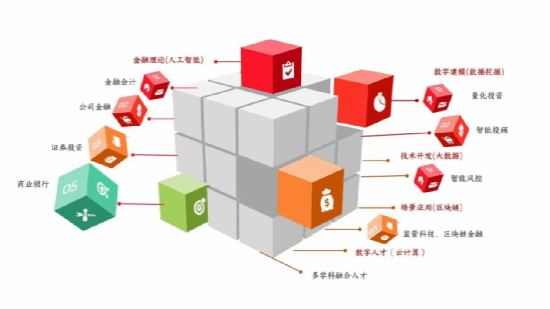

①构建“金融+科技+数据”三维交叉课程体系

立足粤港澳大湾区数字化转型需求,打破学科壁垒,构建“金融+科技+数据”三维交叉课程体系。深度融合金融学与机器学习算法、区块链智能合约、云原生架构等数字技术,打造"理论建模-技术开发-场景应用"三阶培养闭环,培养既懂金融逻辑又精通数字技术的应用型人才。

金融+科技+数据三维交叉课程体系

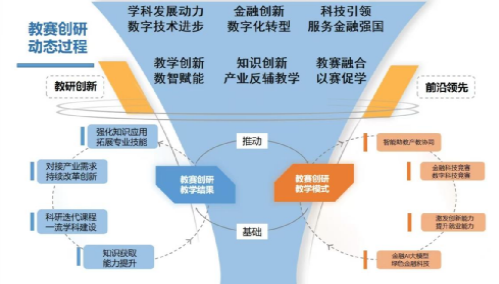

②创新“教-赛-创-研”四维联动实战模式

依托互联网金融实验平台与虚拟仿真实验室,聚焦金融大模型、绿色金融科技、数字人民币等前沿领域,构建“学中做-做中赛-赛中创-创中研”的递进式培养链路。以数字人民币跨境结算、智能供应链金融等高仿真场景为载体,实现教学案例与企业需求的精准对接,形成“产业反哺教学、科研迭代课程”的双向赋能机制,强化学生数字金融产品设计与系统架构能力。

教赛创研四维联动教学模式

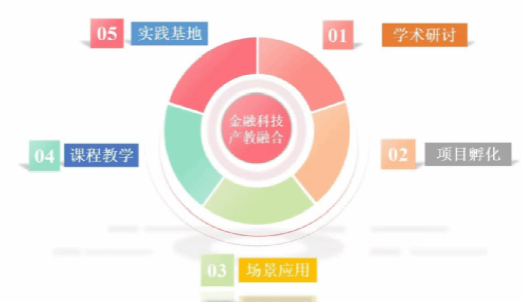

③共建 “产教融合共同体” 协同育人平台

联合商业银行、证券公司及金融科技企业共建“产教融合共同体”,打通 “实习-项目-就业” 全链条。通过企业真实项目嵌入课程教学、金融科技创业项目孵化、行业标准联合研发等方式,形成“理论-场景-产业”的生态闭环,精准对接大湾区金融科技产业集群的人才与智力需求。

产教融合共同体协同育人平台

(2)专业建设所取得的荣誉

①教师取得的荣誉

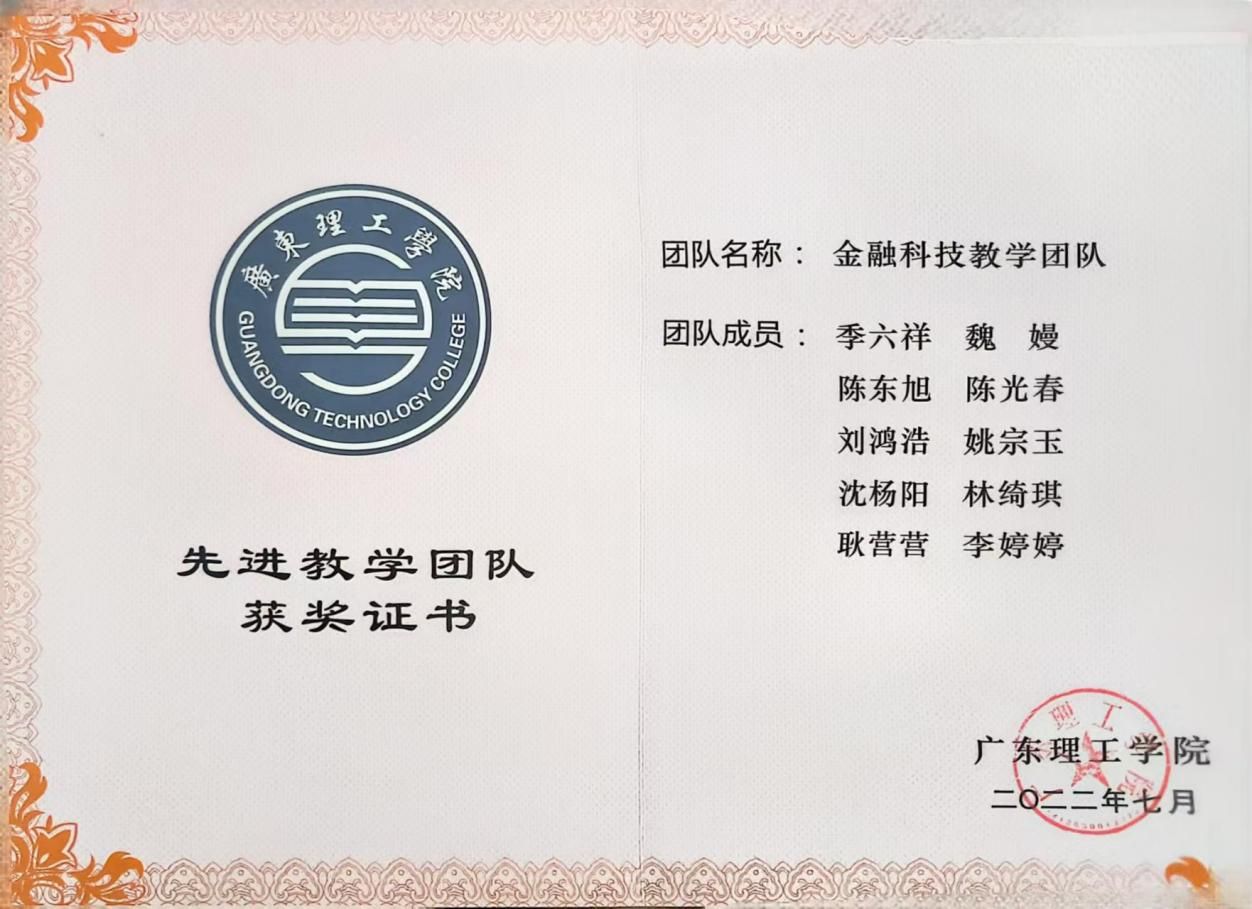

互联网金融教研室多位老师校级荣获“优秀教育工作者”、“教学先进个人”、“指导学生实践先进个人”和“优秀校内实习指导教师”奖项;教研室教师荣获校级在线教学优秀课程二等奖一项、校级青年教师教学技能大赛三等奖两项,校级课件制作和教学设计类教学竞赛二等奖和三等奖各一项;2022年,金融科技教学团队荣获校级“先进教学团队”;2023年,互联网金融教研室荣获校级“先进教研室”。

先进教学团队获奖证书

②学生取得的荣誉

近3年,互联网金融专业师生在各项专业竞赛中均有出色表现,屡创佳绩。2023年,第十一届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛中,参赛学生荣获省级和国家三等奖;2023年全国大学生英语翻译大赛中,参赛学生荣获大学英语组二等奖;第二届“外文奖”全国大学生英语翻译大赛(第一场)中,参赛学生荣获汉译英组全国二等奖;2023年,在全国大学生标准化奥林匹克挑战赛华南区域赛中,参赛学生荣获二等奖。2024年,在全国大学生数学建模竞赛广东省份赛中,荣获三等奖;2024年,在第十届“东方财富杯”全国大学生精英挑战赛中,多位学生荣获省赛二等奖和三等奖;2024年(第五届)“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛,参赛学生获得三等奖;2024年,在第三届全国大学生数字贸易综合技能大赛中,参赛学生荣获华南赛区二等奖。

(3)立足金融强国建设需要,培养高素质金融科技人才

①就业前景

金融科技教育工作委员会发布的2024年《金融科技人才需求与教育发展报告》调研显示:银行、证券、保险、资管、监管等金融机构和金融部门正在推进数字化转型,积极推动科技金融、数字金融、绿色金融、普惠金融和养老金融的融合发展。互联网金融和金融科技人才需求总量预计未来5年每年约为20万,总需求超过100万。金融科技单位对金融科技人才的年招聘数量:30%在1-5人,17%在6-10人,7%在11-20人,10%在21-50人,13%在51-200人,23%在200人以上,显示出机构对金融科技人才仍然是需求旺盛。金融科技人才最紧缺的岗位:数据分析岗位占比19%,数据建模岗位18%,产品经理岗位占比14%,风险控制岗位占比12%,产品销售经理岗位占比10%。金融单位金融科技岗位薪酬范围:32%的应届毕业生薪酬在5000-8000元,28%的应届毕业生薪酬在 8000-10000元以上,22%的应届毕业生薪酬在10000-15000元,12%的应届生薪资超过15000元。

本专业典型就业岗位:

1)产品类岗位:产品经理等。

2)运营类岗位:数据挖掘、数据分析、风险控制、用户运营等。

3)研发类岗位:金融AI大模型师、数据建模师、算法工程师、项目开发工程师、系统架构师、项目经理等。

4)其他岗位:公司金融顾问、金融科技分析师、数字人民币等。

互联网金融专业开设有机器学习、深度学习、金融大数据、量化金融、区块链与金融科技、金融数据挖掘、大数据风控、金融科技监管与监管科技等课程,课程设置与就业岗位高度匹配。

②就业情况

互联网金融专业连续几届本科毕业生的就业率都在95%以上,学生在银行、保险、证券、基金、货币金融服务、资本市场服务、互联网、商务服务等领域,从事投资、财务、客户经理、数据运营、数据标注等岗位,为区域经济发展提供人才支持。